Vida à distância

O coronavírus forçou o isolamento e antecipou hábitos que levariam anos para ganhar escala. O futuro chegou de um jeito trágico — quem sairá ganhando?

Cidade de São Paulo, dia 20 de março: a maior metrópole do país começa a desacelerar para conter a propagação do novo coronavírus (Germano Lüders/Exame)

Da Redação

Publicado em 26 de março de 2020 às 05h30.

Última atualização em 12 de fevereiro de 2021 às 14h58.

Nos últimos 40 dias, cerca de 240 milhões de crianças e jovens na China passaram a aprender de forma radicalmente diferente. O país onde eclodiu a pandemia do novo coronavírus fechou todas as escolas e rapidamente colocou em prática um esquema de aulas à distância numa escala jamais vista. Do ensino fundamental ao superior, os estudantes incorporaram à sua rotina desde sessões de tutoria online até aulas de matemática, chinês, inglês, arte e educação física transmitidas por canais estatais de TV.

Um site do governo divulga o calendário de aulas da semana, que começam pela manhã e vão até tarde da noite. Nas plataformas online, cerca de 24.000 cursos gratuitos foram disponibilizados para o ensino técnico e superior. Num país obcecado com o sucesso educacional, o mantra oficial é: “Parem as aulas, mas não parem de aprender”. Com a estabilização do coronavírus na China — no dia 23 de março o país registrava quase 3.300 mortes, mas havia mais de 72.000 pessoas recuperadas e 6.000 em tratamento —, a reabertura das escolas e universidades está prevista para o final de abril.

Com a pandemia já atingindo 193 países e territórios, a rotina dos estudantes chineses é apenas um exemplo do que bilhões de pessoas começam a experimentar mundo afora em razão da necessidade de manter um distanciamento social — ficar longe o suficiente de outras pessoas para evitar a propagação do vírus. A digitalização de vários aspectos da rotina — algo que os futuristas davam como um movimento irrefreável — está sendo acelerada pela pandemia.

O distanciamento social está levando para dentro de casa o trabalho, o aprendizado, o abastecimento da geladeira, a ginástica, a sessão de terapia e inúmeras formas de lazer que, intermediadas pela tecnologia, nos protegem e nos mantêm isolados. Uma certeza é que a sociedade sairá diferente da atual crise. Depois de semanas — quem sabe meses — de isolamento, vamos incorporar novos hábitos? Muita gente acha que sim.

Veja o exemplo da China. Muito antes do início da pandemia, o país vinha investindo pesadamente em soluções educacionais digitais para sua imensa massa de estudantes. A competição brutal entre os estudantes chineses para conseguir vagas nas melhores escolas do ensino médio de sua cidade (por meio de um exame de admissão) e depois para ser selecionados nas melhores universidades permitiu o florescimento da indústria do reforço escolar.

Antes restrito a quem podia pagar um professor particular, dezenas de startups criaram modelos exclusivamente online ou híbridos para atingir um número cada vez maior de alunos. “A China é o país que lidera a aplicação de inteligência artificial na educação”, diz Maria Spies, cofundadora da consultoria australiana especializada em educação Holon IQ.

No final de outubro do ano passado, antes de a covid-19 ser uma ameaça no radar, a reportagem da EXAME viu de perto o que algumas das mais bem-sucedidas startups educacionais da China estão fazendo. Baseada em Xangai, a Squirrel AI é uma delas. O unicórnio chinês do setor de educação criou um modelo híbrido que une uma plataforma de inteligência artificial capaz de descobrir as falhas de aprendizado dos estudantes com aulas de reforço presencial nos mais de 2.000 centros que a empresa abriu nos últimos cinco anos.

A tecnologia criada pela Squirrel conseguiu granular o conteúdo de cada disciplina em milhares de subitens. A matemática do ensino médio, por exemplo, é dividida em mais de 10.000 tópicos, chamados de “pontos de aprendizado”, como as propriedades de um triângulo e o teorema de Pitágoras. Na plataforma online, os algoritmos de inteligência artificial criados pela companhia conseguem, com base nas respostas dos estudantes aos exercícios propostos, identificar onde estão os problemas. Até o tempo que um aluno leva para responder a uma questão dá pistas sobre o que ele sabe ou não.

A reportagem visitou um desses centros de reforço escolar da Squirrel AI na cidade de Hangzhou. Era uma manhã de sábado e a unidade que ocupa uma parte do 3o andar de um prédio comercial estava lotada. Ali, alunos de 7 a 15 anos tinham aulas de matemática, ciências, chinês e inglês. O estudante He Qi, de 13 anos, utiliza a plataforma há pouco mais de um ano para melhorar seu desempenho em inglês e chinês. Suas notas aumentaram 20% no período, o que deve qualificar Qi a estar entre os 10% melhores das turmas do 8o ano na cidade e garantir uma vaga numa boa escola de ensino médio de Hangzhou. Com o coronavírus, as unidades presenciais da Squirrel ficaram fechadas e seus 200.000 alunos passaram a ter a aulas de tutoria integralmente pela internet.

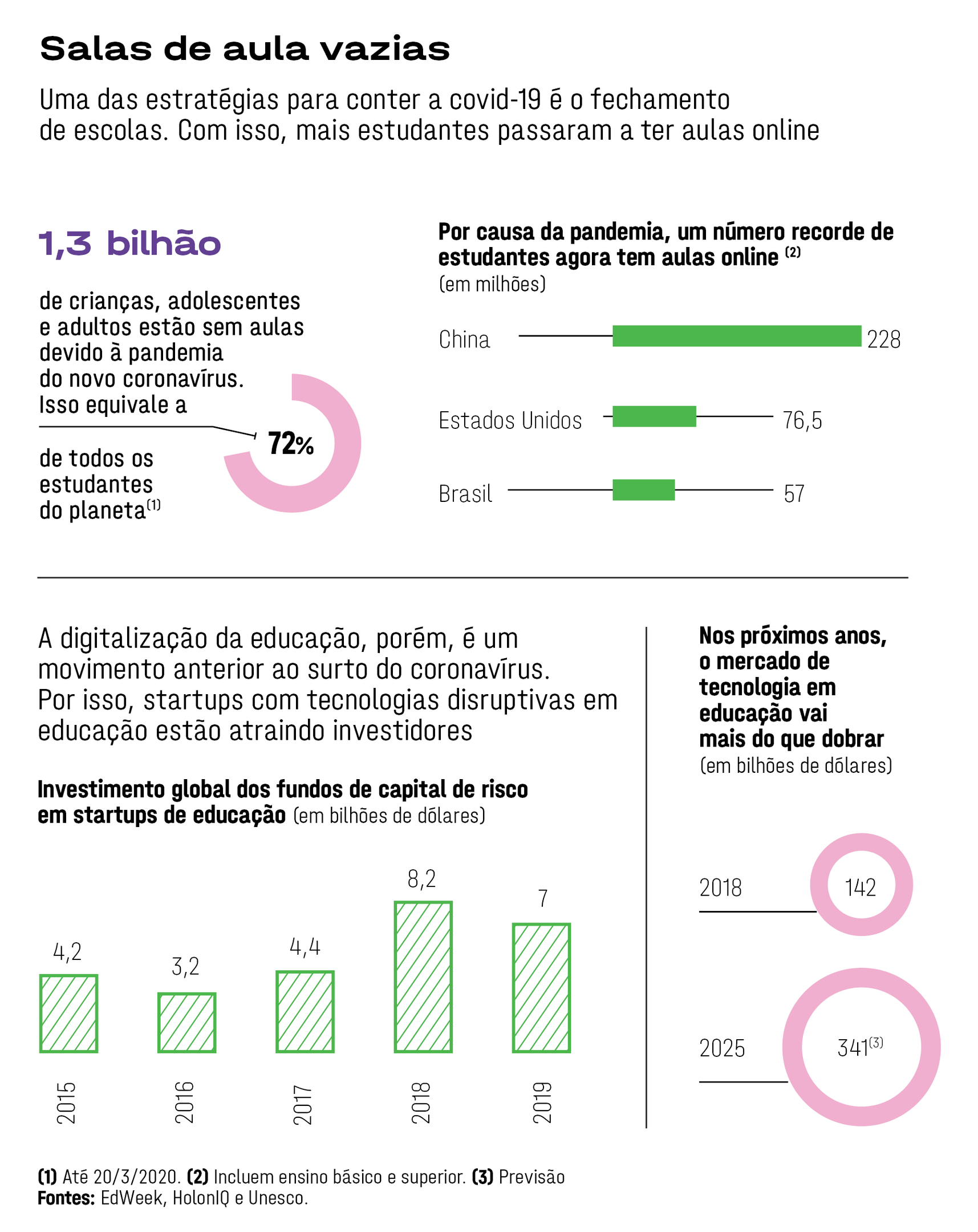

Atualmente, 1,3 bilhão de estudantes em todo o mundo têm as aulas afetadas ou suspensas. Nos Estados Unidos, estima-se que 76,5 milhões de alunos terão algum tipo de educação à distância. “Literalmente, todas as faculdades e universidades dos Estados Unidos estão sendo obrigadas a refazer e inovar suas estratégias de aprendizado online”, diz Mitchell Stevens, professor de educação digital na Universidade Stanford. “Depois que essa calamidade passar, as escolas e universidades não vão simplesmente guardar numa prateleira os investimentos que fizeram durante a crise. A educação digital vai avançar rapidamente depois da covid-19.”

No Brasil, o fechamento de escolas e universidades também está fazendo com que instituições de ensino acelerem a implantação de metodologias digitais. A Somos Educação, empresa que pertence ao grupo Cogna (antiga Kroton), vai mais do que dobrar o número de alunos do ensino básico que usam sua plataforma online, a Plurall. Antes da crise do coronavírus, 570.000 alunos do ensino médio e do fundamental 2 (ciclo que inicia por volta dos 11 anos) já utilizavam a plataforma para fazer exercícios e interagir com tutores.

Em média, os estudantes usavam a plataforma por 47 minutos ao dia. Agora, com as aulas suspensas nas 3.400 escolas que assinam o serviço, a previsão é que esse tempo aumente para 3 a 4 horas diárias. Outros 700.000 alunos do ensino infantil e fundamental passarão a ter pela primeira vez aulas num ambiente virtual. “Será um encontro de uma geração de crianças e adolescentes que já são nativas digitais com professores que ainda estão presos a um modelo analógico de ensino”, diz Mário Ghio, presidente da Somos. “Certamente, quando a crise passar, vamos lidar de forma diferente com a tecnologia na sala de aula.” A legislação, em algum sentido, teria de acompanhar: no Brasil, a plataforma online não pode substituir aulas presenciais, com exceção do período emergencial do coronavírus.

Assim como os estudantes, milhões de profissionais deixaram o escritório e agora trabalham de casa. A pandemia do novo coronavírus tem feito empresas de diferentes setores mudar seus negócios para se adequar à necessidade de isolamento das pessoas para evitar a disseminação. Com 45.000 empregados no mundo, o Facebook garantiu um bônus de 1.000 dólares para que seus funcionários equipem suas casas para trabalhar remotamente. Apple, Google, Amazon e Microsoft também estão apoiando financeiramente os trabalhadores que precisam de ajuda para montar uma estação de trabalho residencial.

No Brasil, a Tabmedia, empresa de soluções à distância para a área de vendas, mantém sua rotina trabalho — cada um dos 22 profissionais na própria casa. Desde 2012, a companhia adota home office. Vinicius Maciel, sócio e gerente de produtos, diz que o modelo tem mais pontos positivos do que negativos — ele destaca, sobretudo, a economia com aluguel. A maioria das empresas no país, no entanto, está experimentando o trabalho remoto em larga escala pela primeira vez. A Pixeon, de tecnologia na área médica, é uma delas.

A companhia, que emprega 400 pessoas, alugou notebooks e providenciou o acesso às redes 4G, além de criar uma política de reembolso de gastos com internet e eletricidade para os funcionários transformarem a residência em escritório. “A experiência forçada pode servir de teste para a Pixeon continuar operando com funcionários trabalhando em casa no futuro. “A maior questão é avaliar a performance dos trabalhadores. É isso que tira o sono do gestor”, diz Armando Buchina, presidente da empresa.

Na Red Ventures, empresa de vendas e marketing digital que nunca tinha feito home office, a primeira semana com a equipe toda trabalhando em casa foi uma surpresa positiva. “O trabalho fluiu normalmente e houve um aumento da cooperação entre os times”, diz o vice-presidente Antonio Rocha, que considera tornar a prática permanente na empresa quando a crise passar. No Brasil, 45% das empresas adotavam algum tipo de trabalho remoto em 2018. “Este momento será um divisor de águas para o teletrabalho. Obrigadas a usar a modalidade, as empresas vão perceber que é eficaz e o preconceito vai diminuir”, afirma Luis Otávio Camargo Pinto, presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades.

A adoção do home office tende a causar disrupção na mentalidade de funcionários e gestores de como o trabalho deve funcionar. A presença no escritório, o número de reuniões e a quantidade de horas de dedicação sempre serviram de termômetro do dia a dia para as lideranças. Com as mesas e as salas de reuniões vazias, como saber se todos realmente estão trabalhando? No banco Bradesco, o trabalho remoto era uma prática restrita a alguns executivos. Porém, logo depois do Carnaval, quando houve o primeiro diagnóstico da covid-19 em São Paulo, a comissão de gestão de risco do banco começou a agir: de seus mais de 100.000 funcionários, mais de 4.000 pertencem a grupos de risco, entre os quais 2.200 grávidas e pessoas com doenças crônicas, que foram liberadas do trabalho.

Nas agências, o banco adotou o revezamento de meia equipe e contratou uma empresa para fazer a limpeza frequente do ambiente. Agora, 75% dos funcionários na matriz trabalham em casa. “É um processo que implica confiança nas relações”, diz Glaucimar Peticov, diretora executiva do Bradesco. “Estamos preparando um roteiro sobre como os gestores podem gerenciar o trabalho à distância.”

O home office, claro, também tem seus problemas — e seus críticos. Um deles é o economista americano Edward Glaeser, que nos últimos dias passou a trabalhar em sua casa no estado de Massachusetts, confinado com três filhos adolescentes. “A magia da economia moderna vem de interações face a face. Pessoas trabalhando juntas nas empresas, nos laboratórios, nas universidades. Elas discutem problemas e criam soluções, produtos, tecnologias. É assim que o processo de criatividade funciona”, diz Glaeser (leia entrevista abaixo).

Um estudo da Universidade Stanford de 2016, porém, aponta que trabalhar em casa pode aumentar em 13% a produtividade de determinados grupos de trabalhadores. A análise é resultado de um experimento com a agência chinesa de turismo Ctrip, que testou por nove meses o home office com 249 funcionários da área de atendimento. O resultado: houve um aumento de minutos trabalhados e do número de chamadas atendidas. Ao ver o ganho de produtividade e obter uma economia de 2.000 dólares por funcionário, a Ctrip estendeu a opção a todos. Surpresa: dois terços dos participantes do experimento pediram para voltar ao escritório, citando que se sentiam solitários.

O fato é que apenas parte dos trabalhadores pode se dar ao luxo de escolher onde trabalhar. Empregados do setor industrial e uma parcela grande dos funcionários do setor de serviços simplesmente não conseguem exercer suas funções fora da empresa. Posto isso, a questão que se coloca agora vai além da efetividade ou não do home office, mas como lidar com o isolamento a que todos estarão sujeitos, seja um novato, seja um funcionário experiente no trabalho remoto?

A pandemia apresenta desafios peculiares, como o de não se deixar controlar pelo medo de um inimigo desconhecido e invisível, o vírus. Entra nessa conta também a presença de familiares no mesmo ambiente, como os filhos fora das escolas e creches. “O novo agora não é o trabalho em casa, mas desempenhar suas funções num ambiente psicológico possivelmente degradado”, diz a psicóloga Bela Fernandes, da consultoria Aylmer Desenvolvimento Humano. “Vamos aprender muito. Junto com o computador para casa, a pessoa tem de levar maturidade, confiança e um senso de intraempreendedorismo.”

Desde o início da pandemia, a startup brasileira Vittude, especializada em terapia online, registrou em sua plataforma um aumento da procura por conteúdo relacionado a solidão, ansiedade e depressão. “Preciso entregar meu trabalho, meu chefe vai continuar me cobrando, mas ao mesmo tempo estou com meus filhos, que não estão na escola, há toda uma distração ao redor. Tudo isso gera uma sensação de pânico”, diz Tatiana Pimenta, cofundadora e presidente da Vittude.

“Vamos começar a divulgar vídeos para falar sobre como lidar com esse ambiente de incerteza, com a ansiedade. Como olhar para o lado positivo de estar em casa, de não enfrentar o trânsito, de poder cozinhar a própria comida e de ter horário flexível.” Fundada em 2016 como uma plataforma digital para conectar psicólogos e pacientes, a Vittude tem hoje mais de 30.000 usuários cadastrados, mas está negociando planos corporativos com algumas empresas. “Queremos chegar a 1 milhão de vidas cobertas até o fim do ano”, diz Pimenta. A plataforma tem 4.100 psicólogos cadastrados, que pagam uma assinatura para ter um consultório virtual na Vittude.

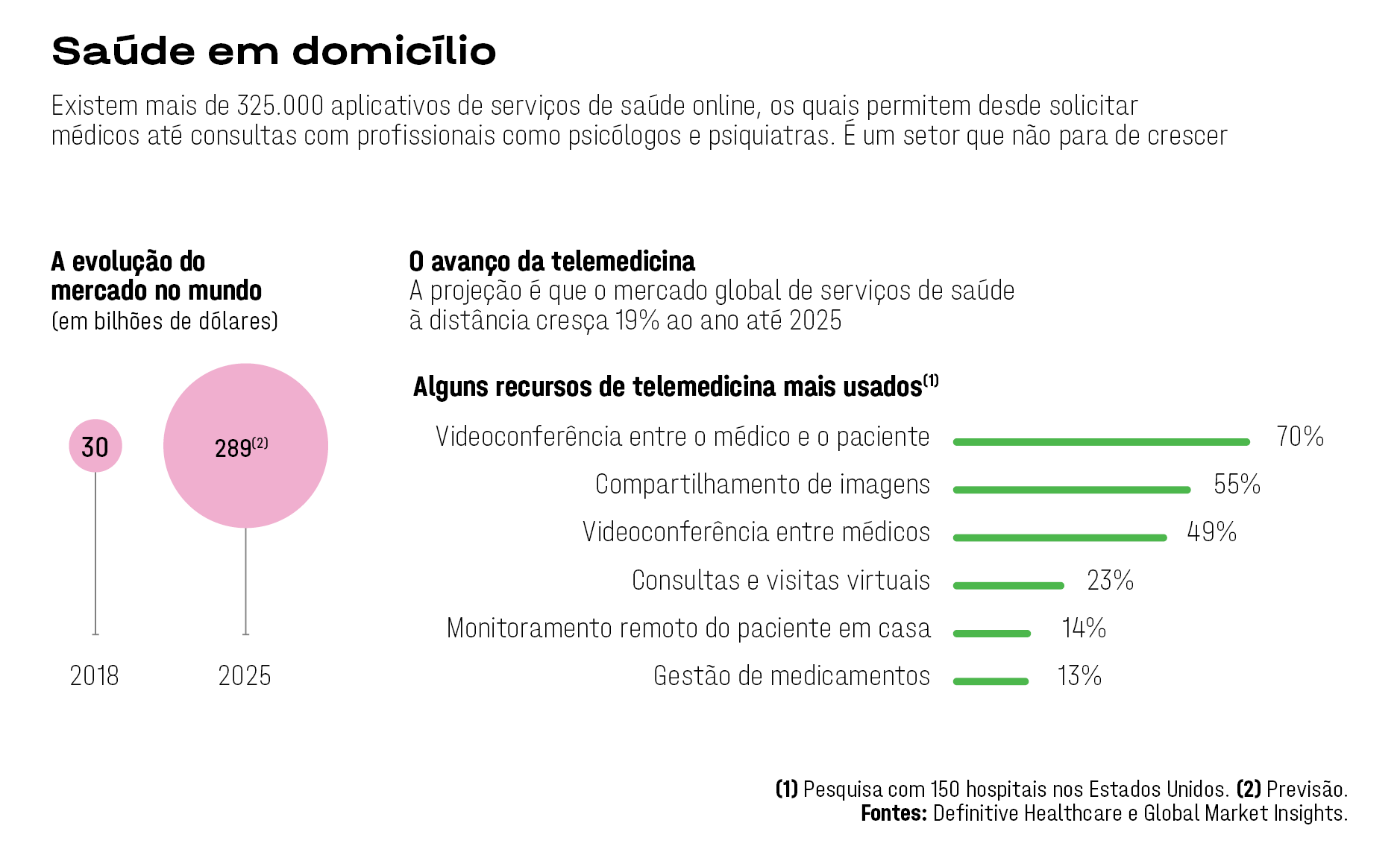

A crise do coronavírus colocou em evidência a telemedicina — prestação de serviços médicos à distância —, uma ideia nada nova. Durante as pestes que castigaram a Europa na Idade Média, há relatos de que alguns médicos se resguardavam a uma distância segura de um vilarejo atingido por uma calamidade e enviavam suas prescrições aos doentes por um mensageiro. A prática começou a ganhar contornos mais profissionais com a invenção do telégrafo e do telefone, no século 19, e teve grande impulso no século 20 com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação. Mas em nenhum momento da história a telemedicina foi tão crucial como agora. Oferecer cuidados de saúde de forma remota é fundamental para manter as pessoas em casa, evitar o deslocamento desnecessário de doentes aos hospitais e combater a propagação do coronavírus.

O país que melhor ilustra a importância da telemedicina é, de novo, a China. No dia 23 de janeiro, quando as autoridades sanitárias decretaram o isolamento da província de Hubei, o epicentro do surto da covid-19, a plataforma de saúde digital WeDoctor lançou um serviço de assistência em tempo real sobre a epidemia, oferecendo consulta médica e psicológica online gratuita. Em menos de dois meses, a plataforma chinesa recebeu mais de 128 milhões de visitas. Ao todo, quase 1,7 milhão de pessoas receberam orientações de uma equipe de 51.200 médicos.

Diante da disseminação do coronavírus ao redor do mundo, a WeDoctor lançou, no dia 14 de março, uma versão global da plataforma, com orientação gratuita em chinês e inglês. Em uma semana, a plataforma recebeu 9,4 milhões de visitas, e 6.800 médicos voluntários ofereceram consultas gratuitas a 37.000 pessoas de 22 países. “Queremos ajudar as pessoas nestes tempos difíceis, especialmente nos lugares em severa situação de epidemia, como Itália, Japão e Coreia”, diz Birch Bai, gerente sênior da WeDoctor. Ao todo, a empresa — avaliada recentemente em 5,5 bilhões de dólares — tem 210 milhões de usuários registrados.

A WeDoctor não está sozinha na batalha contra o coronavírus na China. Logo após o início do surto, a plataforma de saúde digital Ping An Good Doctor, com sede em Xangai, abriu um serviço de consulta online específica sobre a covid-19. Desde então, a plataforma recebeu mais de 1,1 bilhão de visitas de pessoas em busca de informações para se proteger contra o vírus. No fim de 2019, a Ping An Good Doctor tinha 315 milhões de usuários registrados — um a cada três internautas no país. O usuário pode baixar um aplicativo e acessar os serviços a qualquer hora, de qualquer lugar — foram, em média, 729.000 consultas por dia no ano passado.

Se quiser, pode se dirigir a uma “Clínica de Um Minuto”, um quiosque de autoatendimento: entra na cabine e conecta-se a um médico virtual, “Dr. Inteligência Artificial”, que em poucos minutos faz um diagnóstico preliminar — o médico virtual compara as informações fornecidas pelo paciente com a base de dados de mais de 300 milhões de consultas reais, o que permite diagnosticar cerca de 2.000 doenças mais comuns. Depois, o paciente pode tirar suas dúvidas por videoconferência com um médico de carne e osso. A cabine, de 3 metros quadrados, contém uma máquina de venda de mais de 100 tipos de medicamento. Caso o medicamento prescrito não esteja disponível, o paciente pode encomendar pelo aplicativo e receber em casa.

Até recentemente, as autoridades chinesas adotavam certa cautela em relação à atuação das plataformas digitais de saúde. No ano passado, o governo chinês começou a levantar algumas restrições, como a proibição da venda online de medicamentos que exigem receita médica. Durante o pico da epidemia do coronavirus na China, no início de fevereiro, o Ministério da Saúde do país deu sinal verde às empresas de saúde baseadas na internet para que realizem diagnósticos e tratem pacientes. Algo parecido, mas de forma bem menos radical, deve ocorrer no Brasil.

Por aqui, a legislação que regula a telemedicina é de 2002 — basicamente, permite ao médico online fazer agendamento e dar orientações à distância, mas não a consulta, com prescrição de medicamento. No dia 19 de março, o Conselho Federal de Medicina aprovou o uso da telemedicina no Brasil em caráter excepcional, enquanto durar o combate à epidemia da covid-19. Nesse período, os médicos poderão realizar teleorientação (orientar e encaminhar pacientes em isolamento), telemonitoramento (monitorar as condições de saúde de pacientes) e teleinterconsultas (trocar informações com outros médicos).

“Essa resolução já deveria ter saído há muitos anos. O Brasil está uns 30 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, onde o número de consultas virtuais já é maior do que o de consultas presenciais”, afirma Carlos Camargo, diretor técnico da Brasil Telemedicina, empresa de Campinas, no interior paulista, que atua na emissão de laudos médicos e oferece serviços de orientação e monitorização médica à distância. Na prática, segundo Camargo, muitos médicos já davam “pseudoconsultas” informais, usando aplicativos como WhatsApp. “Com a regulamentação, eles poderão atender pacientes por videoconferência e com uma tecnologia mais apropriada para garantir a privacidade e a segurança dos dados.”

As amarras legais permitem atuações como a do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que montou uma equipe com 100 profissionais voltados exclusivamente para a telemedicina. A instituição atua nessa área dede 2012 e, até agora, atendeu mais de 200.000 pessoas remotamente. Usa a tecnologia para fazer desde a reabilitação de pacientes com doenças neurológicas ou oncológicas até o atendimento de trabalhadores que se encontram em plataformas de petróleo em alto-mar (a Petrobras é uma de suas clientes).

Há pouco tempo, o hospital assinou uma parceria com o Ministério da Saúde para atender 120 municípios da Região Norte por telemedicina, um projeto que vai exigir uma equipe de 500 profissionais. “A telemedicina vai crescer bastante no Brasil e abrir um novo mercado de trabalho”, diz Sidney Klajner, presidente do Einstein. “Pelas dimensões do país e pela má distribuição regional dos médicos, que estão concentrados no Sudeste e no Sul, aqui talvez seja o lugar onde a telemedicina tenha um futuro mais promissor.”

De olho nesse mercado, algumas multinacionais intensificam as conversas para costurar parcerias e ampliar a presença no país. É o caso da americana Teladoc Health, líder global em cuidados de saúde virtuais, presente em 120 países, que atende cerca de 40 milhões de pessoas em mais de 30 idiomas. No Brasil desde 2015, a Teladoc atende mais de 4,5 milhões de pessoas — beneficiários de seguradoras e planos de saúde e funcionários de algumas das maiores empresas do país. “Com a alta procura por teleorientação de saúde, motivada pela pandemia do coronavírus, tivemos um aumento de 350% na demanda por atendimento em março. Em média, são 45.000 chamados por mês”, diz Caio Soares, diretor médico da Teladoc no Brasil.

A experiência de isolamento a que muitos estão submetidos tem consolidado um novo jeito de viver em muitas outras áreas. No mundo, mais de 1,1 bilhão de pessoas já utilizam aplicativos de alimentação, como Rappi, Uber Eats e iFood. Este último contabiliza mais de 12,6 milhões de usuários somente no Brasil. Em crescimento, o setor motivou a criação das chamadas dark kitchens, restaurantes que funcionam apenas com delivery, serviço que já faturava 11 bilhões de reais no Brasil antes da pandemia.

Já as vendas pela internet de supermercados ainda representam apenas 1% da receita de 75,1 bilhões de reais no varejo eletrônico brasileiro em 2019. O segmento, no entanto, deve crescer exponencialmente com a limitação da circulação. A controladora dos supermercados da rede Pão de Açúcar, por exemplo, adquiriu o aplicativo de entregas James Delivery para realizar entregas de seus produtos em poucas horas. O rival Carrefour, por sua vez, opera da mesma maneira com uma parceria com o aplicativo colombiano Rappi.

Para qualquer segmento que se olhe, a tecnologia tem sido um elemento fundamental para fazer deste momento de restrições algo mais produtivo e menos sofrido. A transmissão de filmes e seriados de TV pela internet já é utilizada — e paga — por mais de 1 bilhão de usuários em todo o planeta e faturou 24 bilhões de dólares no mundo, criando gigantes como a Netflix e a Amazon Prime Video. O streaming mudou a forma como nos relacionamos com o entretenimento. E deve mudar ainda mais. A extensão Netflix Party, disponível no navegador de internet Google Chrome, por exemplo, permite que duas ou mais pessoas assistam ao mesmo filme simultaneamente de modo a simular uma experiência compartilhada de cinema. Mais de 500.000 internautas já utilizam a aplicação.

Ao redor do mundo, grandes eventos de lazer e entretenimento sofreram o impacto da pandemia. Nos Estados Unidos, a NBA, associação nacional de basquete, teve sua temporada cancelada e o festival de música Coachella, que atrairia um público de cerca de 250.000 pessoas na Califórnia, foi adiado para outubro. No Brasil, o festival Lollapalooza teve a data transferida de março para dezembro.

E ainda há grande dúvida se a Olímpiada de 2020, no Japão, será ou não adiada. A necessidade por entretenimento, porém, é mais forte — e talvez até mais necessária diante de cenários de medo e incerteza. Nesse ambiente, as redes sociais viraram palco para artistas e até para a organização de festivais online. Em 24 horas, o perfil @festivalmusicaemcasa atingiu mais de 200.000 seguidores. E os organizadores chamaram artistas como Sandy e Michel Teló para se apresentarem pelo Instagram.

A vida em sociedade após o coronavírus se tornará mais parecida com um filme de distopia? Provavelmente, não. Pode demorar semanas ou meses para o mundo dar por encerrada esta crise de saúde pública global, uma das mais graves dos últimos 100 anos. Mas é quase certo que sairemos dela diferentes do que entramos. Nos últimos anos, empresas de tecnologia e fabricantes de carros têm desenvolvido projetos de veículos autônomos por diversas razões, desde maior segurança até custos menores de transporte.

Por causa da pandemia, muitos lembraram da utilidade de veículos autônomos para transportar comida, remédios e pessoas sem o risco de contato com outro ser humano. É um argumento poderoso no atual momento. Mas os veículos autônomos devem ser uma realidade imperativa em uma década. O que o novo coronavírus deve fazer, no fim das contas, é acelerar a velocidade para chegar a um ponto que chegaríamos algum dia de qualquer maneira. Com a atual pandemia, o futuro chegou mais cedo de uma forma sombria — e vai se sair melhor quem se adaptar aos novos tempos e tirar lições da crise, cujos efeitos tendem a ser duradouros.

O HOTEL DO FUTURO É MOVIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O gigante chinês de tecnologia Alibaba criou um hotel em que o contato humano é mínimo | Fabiane Stefano, de Hangzhou

Um vislumbre do que pode ser a hotelaria dos próximos anos fica na cidade de Hangzhou, na China. Ali, o gigante de tecnologia Alibaba, avaliado em 490 bilhões de dólares, inaugurou no final de 2018 o FlyZoo, que se intitula, sem modéstia nenhuma, “o hotel do futuro”. No FlyZoo é a inteligência artificial que move a experiência do hóspede. O registro na recepção é feito por meio da carteira digital Alipay, do próprio Alibaba, tecnologia que praticamente substituiu todas as outras formas de pagamento na China. Isso, é claro, funciona para os chineses.

Os estrangeiros que não residem na China, como ocorreu comigo quando me hospedei no hotel no final de outubro de 2019, não conseguem acesso a carteiras digitais no país, pois não têm conta-corrente em uma instituição financeira local. Portanto, quem vem do exterior precisa solicitar a assistência de uma recepcionista humana para fazer o check-in, pagar com cartão de crédito a diária de cerca de 80 dólares e, sobretudo, tirar uma foto de seu rosto. Esse detalhe é fundamental. Todos os acessos no FlyZoo são feitos por reconhecimento facial: o elevador, a porta do quarto, o restaurante do café da manhã. Dentro do apartamento, acionar o televisor e a iluminação, regular a temperatura e abrir as cortinas são feitos por comando de voz — em chinês.

Um robozinho faz as vias de garçom e camareiro (a diversão dos hóspedes é solicitar escova e pasta de dente para o equipamento entregar no quarto, ainda que haja vários desses kits no banheiro). Com 290 quartos, o FlyZoo é uma espécie de showroom das tecnologias que o Alibaba vem desenvolvendo, sobretudo as aplicáveis para casas inteligentes. Um hotel que queira implementar o mesmo pacote tecnológico terá de desembolsar 800.000 dólares. Em tempos em que a proximidade com outro ser humano é risco sanitário, o hotel do Alibaba é uma estranha, mas reconfortante, visão de futuro.

“O MUNDO EM QUE VIVEMOS ENCOLHEU”

Para o economista Edward Glaeser, da Universidade Harvard, a magia da economia moderna vem da interação entre as pessoas | Fabiane Stefano

O americano Edward Glaeser é um dos maiores especialistas do mundo em economia urbana. Professor na Universidade Harvard, ele ficou conhecido pelo livro O Triunfo das Cidades, que mostra que as sociedades prosperam porque as pessoas vivem, trabalham e pensam em conjunto. Diante da adoção de medidas de isolamento social em razão da pandemia da covid-19, o economista acredita que, se essa crise se prolongar, haverá impactos na economia e na inovação. Glaeser também faz um alerta aos governos: é preciso concentrar-se em funções vitais, como proteger a população de pandemias. Leia trechos da entrevista à EXAME.

A pandemia de coronavírus vai mudar a forma como a sociedade se relaciona?

Nos últimos 500 anos da história humana, sempre seguimos em direção a uma sociedade mais conectada. Do nível mais básico, o indivíduo interagindo com sua vizinhança, às ligações comerciais via navegação marítima. E, de repente, deixamos de ter um mundo surpreendentemente conectado e estamos voltando a ser como camponeses medievais, em termos de quão pequeno nosso mundo se tornou. A grande diferença, claro, é a tecnologia, que nos permite manter nossas relações interpessoais. O mundo em que vivemos encolheu momentaneamente.

Como será o impacto para as cidades?

Isso depende se será algo temporário ou se as ameaças das pandemias se tornarem mais constantes em nossa vida. Em certo sentido, somos sortudos. Faz mais de um século que não ocorre nada dessa magnitude. Epidemias como sars, ebola e gripe suína foram contidas. Se em seis meses tivermos desenvolvido uma vacina e adotado medidas globais para que ela seja distribuída rapidamente, acredito que as mudanças serão relativamente pequenas. Mas, se for de longo prazo e se repetir de tempos em tempos, teremos de reavaliar a realidade.

Nesse cenário extremo, o que acontece com a economia e a inovação?

A magia da economia moderna vem de interações face a face. Pessoas trabalhando juntas nas empresas, nos laboratórios, nas universidades. Elas discutem problemas e criam soluções, produtos, tecnologias. É assim que o processo criativo funciona. Agora, estamos tentando simular isso online, e creio que haja uma eficácia de 70%. Mas há muitas configurações do setor produtivo. Cerca de um quinto da força de trabalho americana está no varejo e nos setores de lazer e hospitalidade. Essas são três das maiores áreas em que americanos menos qualificados trabalham. São setores que, no curto prazo, serão dizimados por essa pandemia.

Isso pode aprofundar a desigualdade?

Com certeza. Para um profissional bem-educado, capaz de realizar o trabalho remotamente, essa experiência não será muito dolorosa. Ainda mais se o salário dele estiver garantido. Agora, se esse profissional trabalhar numa loja ou restaurante, não sabemos se terá emprego no final do mês. O processo de desindustrialização nos Estados Unidos — e no Brasil também — tirou trabalhadores das fábricas, que foram para o setor de serviços. Certamente, parte dessas pessoas vai continuar trabalhando e não vai se proteger dessa pandemia ou de qualquer outra no futuro.

Qual é o impacto da tecnologia nesse cenário?

A tecnologia nos permite avaliar quais são as interações desnecessárias e quais as que realmente importam. Comprar no supermercado online é uma mudança que certamente veio para ficar. Ela está mudando toda a cadeia de suprimento de alimentos. Nos Estados Unidos, empresas como a Whole Foods e a Amazon estão crescendo nesses segmentos. E veremos as frações mais ricas da sociedade brasileira mantendo esse novo hábito depois do fim da pandemia.

Como os governos deveriam se comportar diante de tantas ameaças?

Este momento é um alerta para governos de todo o mundo. No cenário eleitoral americano, por exemplo, o sucesso de Joseph Biden em relação a Bernie Sanders na corrida democrata reflete o pragmatismo dos eleitores, que cobram a prestação de serviços essenciais. Espero que a resposta dos eleitores de todo o mundo seja que precisamos de governos que realizem tarefas vitais, como nos proteger de pandemias.

UMA NUVEM E ALGUMAS SOMBRAS NA TECNOLOGIA

O aumento do uso da internet em atividades à distância sobrecarrega as redes e traz novos desafios | Rodrigo Loureiro

Com mais pessoas trabalhando e realizando atividades à distância, é preciso existir por trás uma infraestrutura digital parruda. Esse tipo de demanda é atendido pelos serviços de computação em nuvem, que permitem o acesso a arquivos e programas remotamente, via internet. Estimado em 340 bilhões de dólares em 2019, o mercado de computação em nuvem deverá crescer 170% até 2025, segundo a consultoria Ken Research. Mas a explosão da demanda por serviços de nuvem, devido à pandemia do novo coronavírus, está pondo em xeque a capacidade da tecnologia.

Para evitar o congestionamento das redes, a União Europeia pediu à Netflix e a outros serviços de streaming para reduzir a qualidade dos vídeos transmitidos. “Será um enorme teste de estresse para as redes de comunicação”, afirmou Blair Levin, ex-diretor executivo da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos. No Brasil, a Anatel, órgão regulador de telecomunicações, pediu às operadoras para aumentar a velocidade dos clientes e o acesso gratuito às redes de internet Wi-Fi em locais públicos. “Será um teste importante para saber como as antenas vão suportar”, diz André Frederico, responsável pela área de computação em nuvem da empresa brasileira Tivit.

Manter a conexão dos usuários não é o único desafio. Para se ligar à rede das empresas, os funcionários em home office utilizam redes virtuais privadas, as VPNs. A tecnologia, usada por mais de 400 milhões de pessoas no mundo, impede o acesso de dispositivos não seguros ao ambiente digital corporativo. O problema é que essas camadas de proteção viram um cobertor curto quando o usuário se conecta a redes públicas, como o Wi-Fi de um condomínio. Nessa situação, um arquivo malicioso pode quebrar a segurança do dispositivo e pôr em risco a segurança de dados.

:format(webp))