Agora é favela: o pujante mercado empreendedor de R$ 200 bilhões de reais

O povo pediu e o IBGE decretou: o censo voltará a usar o termo “favela”. E o que essa palavra, escondida por décadas, revela? As favelas brasileiras movimentam um mercado de 202 bilhões de reais e dão lições de empreendedorismo

Carliene Ferreira, Bê Paiva e Gabriela Valente: o empreendedorismo nas favelas, liderado pelas mulheres, é uma realidade para quase metade dos moradores (Leandro Fonseca /Exame)

Publicado em 22 de março de 2024 às 06h00.

Última atualização em 22 de março de 2024 às 15h37.

Um bom caminho para conhecer as favelas, esses territórios urbanos altamente adensados e caóticos, parte da paisagem de toda metrópole brasileira, é conhecer seus artistas. Anitta, a artista brasileira mais bem-sucedida internacionalmente, é de favela, e tem uma carreira que mistura clipes para lá de sensuais com palestras em Harvard. Sua ascensão conta mais do que uma história de superação pessoal. É a história de como o Brasil, ou a parte do país que tem poder econômico, não percebeu a formação de uma legião de pessoas consumidoras, empreendedoras e criativas. Um mergulho nas letras dos raps dos Racionais MCs, dos funks de MC Lipi, MC Cabelinho, Orochi, entre outros, mostra esse processo. No início, os temas eram violência, crime, carência. Em 1997, por exemplo, Mano Brown, líder do Racionais MCs, escreveu a música Capítulo 4, Versículo 3, que dizia: “Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal por menos de 1 real, minha chance era pouca”. Recentemente, entraram a ostentação, marcas, carros, sexo e romance. “Obrigado, meu Deus, a favela venceu”, cantou MC Kevin em 2021, acompanhado do DJ Negret.

É a celebração do potencial de um Brasil repleto de desafios, sim, mas de empreendedorismo pujante. São mais de 16 milhões de pessoas, 11 milhões de eleitores, contingente que formaria o quarto maior estado brasileiro e um colégio eleitoral superior ao da cidade de São Paulo, o maior do país em termos municipais. Essas pessoas consomem 202 bilhões de reais por ano, segundo o Data Favela, instituto de pesquisa ligado à Central Única das Favelas (Cufa). O valor é expressivo, porém representa mais um represamento do que uma potência em plena expansão. Para Renato Meirelles, fundador do Data Favela e presidente do Instituto Locomotiva, empresa de pesquisas, é possível dobrar, ou mesmo triplicar, esse consumo com intervenções básicas de infraestrutura e educação.

Janaína Cristina, da Seja do Mundo: filha de uma catadora de recicláveis, ela quer impactar 1 milhão de pessoas com sua consultoria especializada em processos de cidadania (Leandro Fonseca/Exame)

Para Celso Athayde, um dos fundadores da Cufa, ONG presente em metade das 11.403 favelas do Brasil (dados do IBGE), o tamanho, a importância e a complexidade das favelas justificam a criação de um setor econômico próprio, o Quarto Setor. “O governo, Primeiro Setor, nunca resolveu o problema porque não olha para as favelas. As empresas e o mercado, Segundo Setor, não têm capacidade de resolver o problema porque não conhecem as favelas. E as ONGs, Terceiro Setor, têm uma mentalidade antimercado, que limita a possibilidade de crescimento”, afirma Athayde. “Por que só o asfalto tem o direito de ganhar dinheiro? O morador de favela precisa entender que ele também pode consumir, investir e empreender com o que produz.”

Na última década, o número de favelas dobrou no Brasil, aumento que coincide com o crescimento da insegurança alimentar e com uma renitente dificuldade do Brasil de crescer de acordo com seu potencial econômico. Quase 20 milhões de pessoas no Brasil passam fome, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Durante a pandemia, 70% dos moradores de favela declararam não ter dinheiro para comprar comida. Essa realidade de carência e pobreza contrasta com a dinâmica urbana das favelas, sempre próximas aos grandes centros de produção, que proporciona ao morador oportunidades de trabalho e empreendedorismo apesar das dificuldades.

Diego Rocha, da King D.: o sonho de ser jogador de futebol foi substituído pela necessidade de sobreviver, mas a moda e o empreendedorismo deram novo sentido à vida (Leandro Fonseca/Exame)

A lógica da desigualdade é cruel. As favelas movimentam mais de 200 bilhões de reais em consumo porque, como diz Athayde, produzem para isso. E, como todo brasileiro, o morador de favela paga impostos —no caso dos mais pobres, 21,2% da renda, segundo dados da Instituição Fiscal Independente do Senado, percentual três vezes maior do que o incidido sobre a renda dos mais ricos. Mas, diferentemente de outros brasileiros, quem mora em favela não usufrui da infraestrutura e dos serviços públicos por habitar áreas ilegais. Não há transporte, saneamento, e a segurança é falha. A invisibilidade dessa população, no entanto, vem diminuindo. Em parte, graças ao sucesso de muitos artistas oriundos da favela. E porque os números deixam claro que favela não é só carência, é potência. Ao descrever o estado de abandono da favela em Homem na Estrada, de 1993, Mano Brown cantou: “Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou”. Neste ano, após uma consulta pública e debates com líderes das comunidades, o IBGE decidiu abandonar o termo “aglomerado subnormal” e passar a se referir às favelas pelo seu nome de fato: favela.

A força da mulher empreendedora

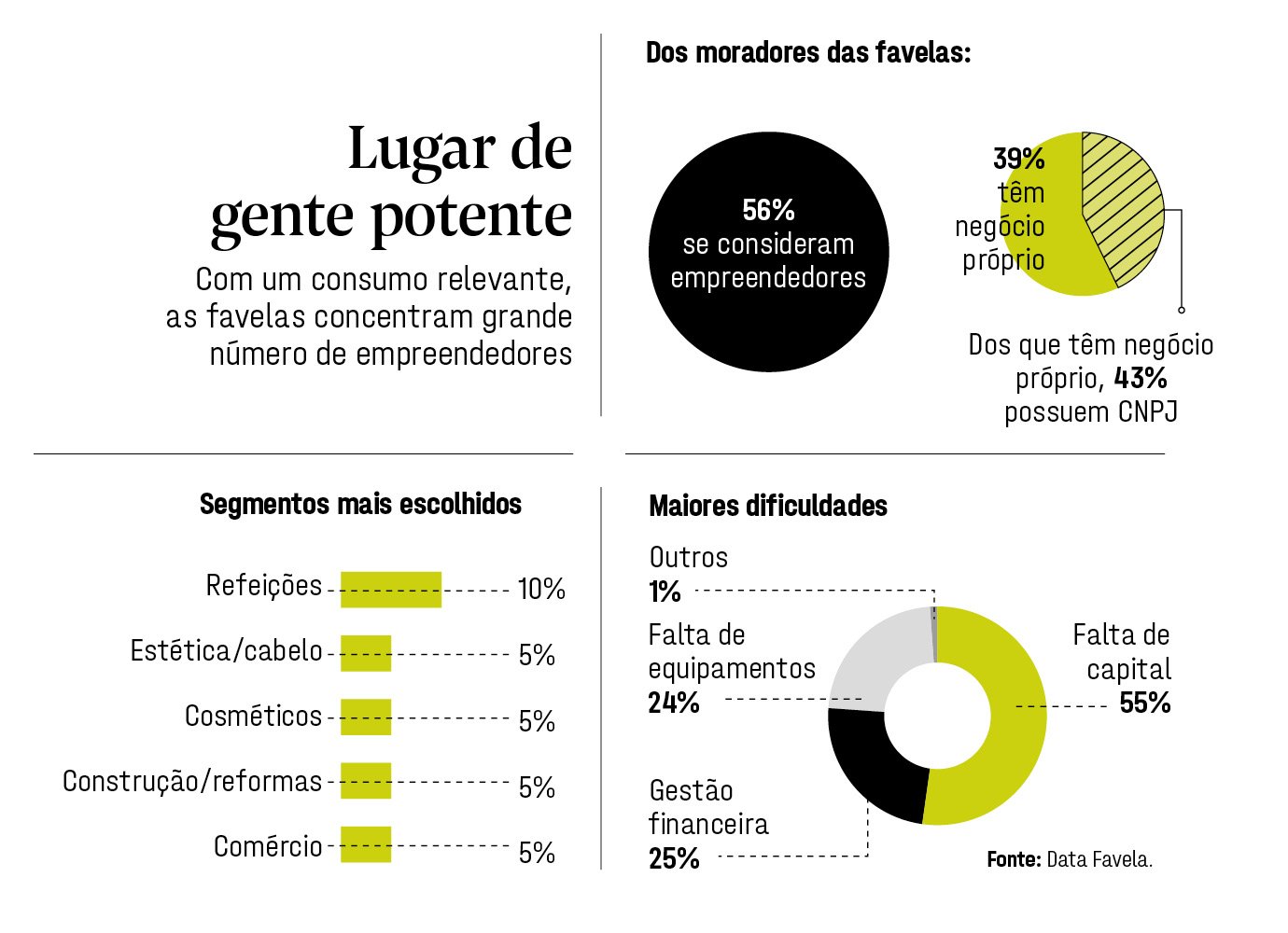

O IBGE volta a jogar luz em 16.000 favelas, onde 56% dos moradores se consideram empreendedores, percentual muito acima da média nacional. É o caso de Gabriela Valente, fundadora da Escola da Diarista. Por 50 anos, sua mãe trabalhou como empregada doméstica para a mesma família, em Porto Alegre. Seu esforço garantiu a estabilidade financeira e o incentivo para a menina estudar. Gabriela completou o ensino fundamental em um colégio particular, graças a uma bolsa, e o médio em escola técnica. A realidade das empregadas domésticas, categoria com quase 6 milhões de profissionais no Brasil e que somente em 2013 teve os direitos trabalhistas equiparados às demais, não dá margem para uma fase de estudos mais alongada dos dependentes. Gabriela começou a trabalhar cedo, ainda mais depois de dar à luz Mônica, sua primeira filha e irmã do Bernardo, aos 20 anos.

Hoje, aos 40 anos, Gabriela enxerga a mãe como uma referência. Em 2019, as lembranças da infância trouxeram o vislumbre de uma oportunidade. Fazendo contas, percebeu que, se trabalhasse três vezes na semana como diarista, ganharia cerca de 1.000 reais mensais, o mesmo que recebia como recepcionista em uma clínica de estética, por seis dias na semana. Gabriela conhecia os pormenores da profissão. Aprendeu com a mãe a fazer uma limpeza organizada, atenta a detalhes, profissional. “Minha ideia era apresentar algo novo e estudei como melhorar o serviço, os melhores produtos para cada superfície etc. Ali, eu entendi que não é um trabalho para qualquer pessoa”, afirma.

Em meio à transição de carreira, veio a pandemia. “Fiquei dois meses e meio parada”, conta. Como se diz no jargão corporativo, para toda crise existe uma oportunidade. Gabriela associou seus serviços à promoção da saúde e do bem-estar. Criou protocolos, como o uso de panos de cores diferentes, uma forma de evitar a contaminação cruzada. Desenvolveu metodologias para aumentar a produtividade, incluindo técnicas de ergonomia, o que permite cobrir áreas maiores no mesmo dia. Também se formalizou como microempreendedora individual e criou sua marca: Gabi Valente Soluções. O conhecimento adquirido ainda deu origem à Escola da Diarista, programa de treinamento profissional que já formou 75 mulheres. Gabriela também passou pela Escola de Negócios da Favela (ENF), empresa de educação que tem como parceiros a CUFA, na frente social, e a Fundação Dom Cabral, na frente educacional. A ENF oferece trilhas customizadas de conteúdos para moradores de favela acelerarem seus negócios (a reportagem apresenta outros três alunos da escola: Bê Paiva, Janaína Cristina e Diego Rocha).

A força de trabalho feminina representa o grande potencial das favelas. Dados da Cufa mostram que 70% dos moradores de favela são mulheres. Delas, 71% são pretas ou pardas. E quase metade das famílias é chefiada por uma matriarca. As mulheres são a maioria entre os pequenos empresários, 60%, segundo o Data Favela. Para elas, empreender, muitas vezes, é uma questão de sobrevivência. Números do Instituto Locomotiva mostram que mais da metade das empreendedoras começou seu negócio por necessidade e 40% por oportunidade. No perfil médio, essa mulher é jovem, negra, com estudo até o ensino médio, e sete em cada dez têm filhos. Para 92%, o negócio é muito importante, e elas fazem de tudo para mantê-lo funcionando.

“Empoderamento, no fundo, é dinheiro no bolso”, afirma Mayara Lyra, cofundadora da Gerando Falcões e responsável pelo projeto Asmara. No final do ano passado, a ONG cocriada por Edu Lyra, um dos grandes nomes do empreendedorismo na base da pirâmide, anunciou o lançamento de uma empresa de venda direta, sob consultoria da Accenture. A Asmara (assim mesmo, no singular) já conta com cerca de 600 vendedoras, e pretende chegar a 25.000 em dois anos. A ideia é simples e complexa ao mesmo tempo. A partir do Bazar da Gerando Falcões, a empresa vai organizar sacolas com produtos diversos, que serão distribuídas às vendedoras e comercializadas na vizinhança, de modo semelhante ao que fazem companhias como Boticário, Natura, Tupperware etc.

O objetivo do negócio é retirar essas mulheres da vulnerabilidade social de forma permanente, sem depender de filantropia e, ainda, gerando dinheiro para empresas parceiras. Em sua simples complexidade, o projeto se apodera do conceito de microcrédito, notabilizado pelo economista e banqueiro bengali Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, para financiar a distribuição das sacolas. As vendedoras não pagam nada pelos produtos e devolvem o que não foi comercializado.

Carliene da Silva Ferreira, de 33 anos, é uma das vendedoras e, atualmente, coordena a ONG Decolar, na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Ela veio da Bahia em busca de trabalho com seus três filhos. “Sou mãe solo”, afirma. Na pandemia, passou a juntar caixinhas de sucos para fazer uma renda extra. Assim conheceu a Gerando Falcões. “A maioria das mães aqui é solo e não tem onde deixar os filhos, por isso não consegue trabalho. Na Asmara, elas podem cuidar dos filhos e vender.” Tão importante quanto a renda é a rede de apoio. Algumas das mães do projeto estavam em depressão, diz ela, não tinham com quem conversar. E muitas sofreram violência doméstica. “Eu era muito dependente de homem”, afirma Janara dos Santos Lima, também vendedora da Asmara. “Sendo Mara, posso comprar algumas coisas para meus filhos.” Mãe de quatro crianças, a mais nova de 2 e o mais velho de 14 anos, ela conta que hoje é mais dona de si, e não vê a necessidade de ter um companheiro para se sustentar.

Fernanda Ribeiro, da Conta Black: apenas 1% dos moradores de favela relatam não ter dificuldade em obter crédito, e 33% nem sequer tentam (Leandro Fonseca /Exame)

Crédito escasso

São muitas as dificuldades de empreender nas favelas, mas nada se compara à falta de crédito. Um levantamento apresentado no ano passado na Expo Favela, evento criado por Celso Athayde para reunir morro e asfalto, mostrou que, entre os entrevistados, apenas 1% relatou não ter enfrentado dificuldade em obter financiamentos. Já 66% disseram ser desafiante e 33% nem sequer tentaram. O preconceito é um agravante. Sérgio All, criado em Valo Velho, no extremo sul da capital paulista, já havia vencido as adversidades sociais quando deparou com o problema. Dono de uma agência de publicidade com mais de 30 funcionários, tentou um empréstimo para expandir o negócio. Negado várias vezes, percebeu o motivo: All é um homem negro.

Há sete anos, ele e sua sócia, Fernanda Ribeiro, abriram o próprio banco, a Conta Black, que espera chegar a 100.000 clientes ainda neste ano. Fernanda foi a única a estudar em uma família de sete mulheres. Trabalhou em grandes empresas até perceber que as oportunidades, para uma mulher preta, seriam restritas no mercado corporativo. Decidiu empreender. Em 2022, em Nova York, a fintech anunciou uma parceria com a Genial Investimentos. Um ano depois, no mesmo local, comunicou que buscava uma captação de 100 milhões de reais. “No último ano, aprimoramos o produto e lançamos a Conta Black 2.0, na qual o cliente pode fazer investimentos a partir de 10 reais. Agora, estamos focados na ampliação do acesso ao crédito para facilitar a vida das pessoas negras e periféricas”, diz Fernanda, CEO da Conta Black.

Janara Lima, Mayara Lyra e Carliene Ferreira, na Favela dos Sonhos: projeto Asmara garante renda e independência a mães solo (Leandro Fonseca/Exame)

Estigma e violência

Acesso a crédito é um dos últimos estágios para destravar o potencial de empresários e empresárias que costumam ter histórias de dificuldades. Em muitos casos, sobretudo para as mulheres, até de violência. Na infância, Rosângela Almeida, de 51 anos, por exemplo, presenciou um ato de violência doméstica contra sua mãe, que ficou com sequelas. O episódio precipitou a entrada de Rosângela e sua irmã na vida adulta. “Ficamos jogadas na favela. Tentei uma vaga na escola e a professora disse que meu lugar não era ali, mas, sim, no lixo”, lembra Rosângela, ou Rose, como prefere. Aos 12 anos, passou a cuidar de um bebê para ganhar uns trocados. A mãe da criança costumava deixar bilhetes para ela, mas, analfabeta, de nada adiantava. Comovida, a patroa ajudou com a matrícula na escola. “Eu ficava com o menino de manhã e estudava à tarde”, conta. A vida melhorara, mas o trauma da rejeição era forte. Rose se sentia deslocada do mundo, não gostava do seu corpo, do seu cabelo. Era como se não pertencesse. Na tentativa de melhorar a autoimagem, buscou nas plantas, talvez o único recurso abundante de que dispunha, maneiras de hidratar os cabelos e a pele. Sem saber, estava iniciando um negócio.

Hoje, ela comanda a Rose Almeida Cosméticos Naturais, uma pequena fabricante de produtos de beleza, como máscaras de colágeno, sabonetes e cremes. Sua renda, que chega a 6.000 reais por mês, vem exclusivamente do empreendimento. A ideia surgiu em 2019, após uma consulta no dermatologista. “O médico disse que minha pele estava muito boa para uma mulher de 45 anos. Quando expliquei que usava máscaras de colágeno de fabricação própria, ele me incentivou a vender para outras mulheres”, diz. Apesar do sucesso, o estigma de ser um produto desenvolvido na favela, por uma mulher negra, persiste. “Uma clínica de cosméticos de Belo Horizonte usou meus produtos por um tempo. Mas a dona do local não queria que os clientes soubessem de onde vinham, da minha pele negra e da minha classe. Queria que pensassem ser algo importado”, afirma.

Criatividade e inovação

Na infância no Recife, Benício Paiva, o Bê, costumava brincar sozinho. “Me isolava muito por não me identificar com as brincadeiras das meninas”, lembra. Bê é um homem trans, de 44 anos. Pensou ser homossexual aos 12 e, aos 22, mudou para São Paulo em busca de trabalho e liberdade de expressão. “Na adolescência, escondia o corpo com roupas largas porque não queria ser visto e desejado como mulher, não me via assim”, lembra. Quando a expressão “identidade de gênero” ganhou repercussão na mídia, ele finalmente compreendeu o que se passava. Há três anos, iniciou o acompanhamento psicológico e a terapia hormonal.

Bê se orgulha de ser um homem trans afroindígena. Na capital paulista, trabalhou em restaurantes renomados, entre eles Nakombi e Capim Santo, da chef Morena Leite, que o ajudou a ter um momento “eureca” que mudaria sua vida. Bê adorava o pão de capim-santo do restaurante. Um dia, ouviu a chef chamar a iguaria de “pão saborizado”. Era o toque de marketing que faltava para fazer decolar a sua grande inovação: a farinha de tapioca “saborizada”. A ideia ele deve às suas raízes. Quando criança, via a mãe juntar sobras de comida para alimentar ele e os irmãos. Um dia, com a mãe fora e enquanto cuidava dos gêmeos, cinco anos mais novos, resolveu unir a tapioca com um pouquinho de cuscuz que sobrara na panela. O resultado foi um disquinho colorido e muito saboroso, que virou um hit entre os conhecidos. “O pessoal ia em casa e pedia: ‘Faz aquela tapioca colorida’.” Até ele conhecer o pão saborizado, foi assim que chamou sua invenção.

Edu Lyra, da Gerando Falcões: pioneiro do empreendedorismo na base da pirâmide, ele desenvolveu o projeto Asmara com a consultoria Accenture (Leandro Fonseca/Exame)

Em São Paulo, como todo bom nordestino, Bê sempre tinha uma cuscuzeira à mão. E apresentou suas tapiocas coloridas aos amigos. Sucesso. O empurrão que faltava veio da mãe. “Por que não vende as suas tapiocas, meu filho?”, questionou a matriarca. Um fogão portátil, um botijão de gás pequeno e duas frigideiras deram início ao negócio. Hoje, Bê é dono da Tupiocas, lanchonete especializada em tapiocas saborizadas, que também realiza eventos corporativos com seu food truck e vende a famosa farinha colorida em embalagens seladas.

O crescimento das favelas

No sertão do Ceará, onde nasceu Chica Rosa em 1956, não havia luz ou água encanada. Aos 7 anos, ela aprendeu a bordar. Em 1982, mudou-se para Brasília. Mais tarde, depois de seus dois filhos nascerem, Chica se transferiu para uma ocupação, hoje parte da Região Administrativa (RA) Samambaia. O governo do Distrito Federal iniciara um projeto de urbanização no local, anteriormente ocupado por chácaras produtoras de hortaliças e flores. As primeiras famílias foram assentadas em 1985, ainda sem infraestrutura básica. Preocupada com o fluxo de trabalhadores chegando a Brasília, a administração estadual acelerou a transferência de famílias, dando continuidade a um processo caótico de expansão de Samambaia. A RA concentra, atualmente, 8% da população do DF.

Chica Rosa: união entre moda e economia circular chama atenção de marcas estrangeiras (Divulgação/Divulgação)

Desde os anos 1980, as favelas cresceram territorialmente o equivalente a 106.000 campos de futebol no Brasil, de acordo com dados do MapBiomas, organização que analisa as mudanças no uso do solo. Essa expansão se deu sob a negligência do Estado, ou mesmo a partir de intervenções diretas dos governos municipais e estaduais, em projetos que exigiam grandes deslocamentos de pessoas.

Chica começou a mudar de vida em 1989, quando se reuniu com mulheres que faziam bordado, crochê e outros artesanatos, e criou a Associação Artesanato Moda e Tradição, um coletivo de mulheres especializadas em criar moda com lacres de latas de refrigerante. Pelas mãos dessas mulheres, os lacres se transformam em quimonos e bolsas. A inovação e o cuidado na produção chamaram a atenção de marcas internacionais, como é o caso da Escama Studio, que revende o quimono nos Estados Unidos por 379 dólares, algo em torno de 1.900 reais. No Brasil, a peça custa 360 reais. Chica faz questão de ressaltar o impacto ambiental do empreendimento. “Quando meus filhos nasceram, a gente morria de frio em Brasília, e hoje morre de calor. O pessoal está pensando em como vai cuidar do planeta, mas não apoia as soluções”, lamenta.

Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro: por muitos anos a maior do Brasil, a Rocinha perdeu o posto para a Sol Nascente, em Brasília (FLORIAN PLAUCHEUR/AFP/Getty Images)

A moda também mudou a vida de Diego Rocha, de 27 anos, que teve “uma infância comum para um garoto de favela”. Aos 8 anos, sonhava em ser jogador de futebol. Aos 18, percebeu que o sonho seria substituído pela necessidade e passou a trabalhar como office boy. “Em 2017 eu estava frustrado de conseguir apenas sobreviver e comecei a escrever em um caderno o que eu queria para mim.” Dali saiu a ideia de uma marca de roupas inspirada nos clipes da MTV.

Para iniciar o negócio, Rocha estudou microempreendedorismo e, com 240 reais, investiu em telas e em quatro camisetas para estamparia. “Eu acreditei tanto no meu sonho que, no mesmo dia, abri um CNPJ. Quatro meses depois saí do meu emprego.” Nascia, em 2017, a King D., marca com três objetivos: identificação histórica, mostrar a qualidade do produto de favela e gerar protagonismo para as pessoas. “Tem muito talento na favela que não aparece na história das marcas famosas, mas é quem está na linha de produção”, afirma Diego.

Celso Athayde, da Cufa: a importância e a complexidade da economia das favelas justificam a criação de um segmento da economia exclusivo, o Quarto Setor (Leandro Fonseca/Exame)

Consistentemente, a favela vai conquistando espaços antes impensáveis. Filha de uma catadora de recicláveis e criada em Guaianazes, zona leste de São Paulo, Janaína Cristina Lopes, de 28 anos, conheceu Paris aos 17 anos, convocada para representar o Brasil no campeonato mundial de ginástica olímpica. O esporte ela conheceu em uma igreja no Carrão, outro bairro do leste paulistano. Aos 19, morou por quase dois anos em Dublin, na Irlanda, onde soube da possibilidade de ter uma cidadania estrangeira. Ao descobrir que seu avô era português, buscou informações sobre o processo. Esse conhecimento se transformou em negócio, com a Seja do Mundo, consultoria especializada em processos de cidadania. Seu público não é de favela, mas seus funcionários são. “Minha missão é a expansão e o impacto na vida de 1 milhão de pessoas”, afirma Janaína. Neste ano, a meta é faturar 1,2 milhão de reais. Janaínas, Fernandas e Gabrielas são a concretização de uma previsão feita na década de 1950 por Tom Jobim: “O morro não tem vez / Mas se derem vez ao morro / Toda cidade vai cantar / Morro pede passagem / Morro quer se mostrar”.

:format(webp))