Crime no Brasil custa ao menos R$ 1,3 trilhão — mais que países inteiros

A megaoperação no Rio de janeiro reacendeu o debate sobre segurança pública. A infiltração do crime organizado em setores da economia mostra que a violência compromete investimentos, eleva custos e afeta o crescimento. O crime se tornou um desafio macroeconômico

Rio de Janeiro: megaoperação mobilizou 2.500 agentes civis e militares, com apreensão de 118 armas — entre fuzis, pistolas e revólveres (Mauro Pimentel/AFP/Getty Images)

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06h00.

Quinze horas de troca de tiros entre policiais e bandidos. Vias bloqueadas. Cento e vinte e um mortos. Um completo caos. Em poucas palavras, eis o resumo da megaoperação que paralisou o Rio de Janeiro, a segunda cidade mais rica do Brasil, e dominou o debate nacional. O caso jogou luz sobre o velho debate da segurança pública, uma área em que o brasileiro tem razão de se sentir absolutamente desassistido pelo Estado. As pesquisas de opinião são claras: a violência é — se não o maior — um dos maiores problemas do país.

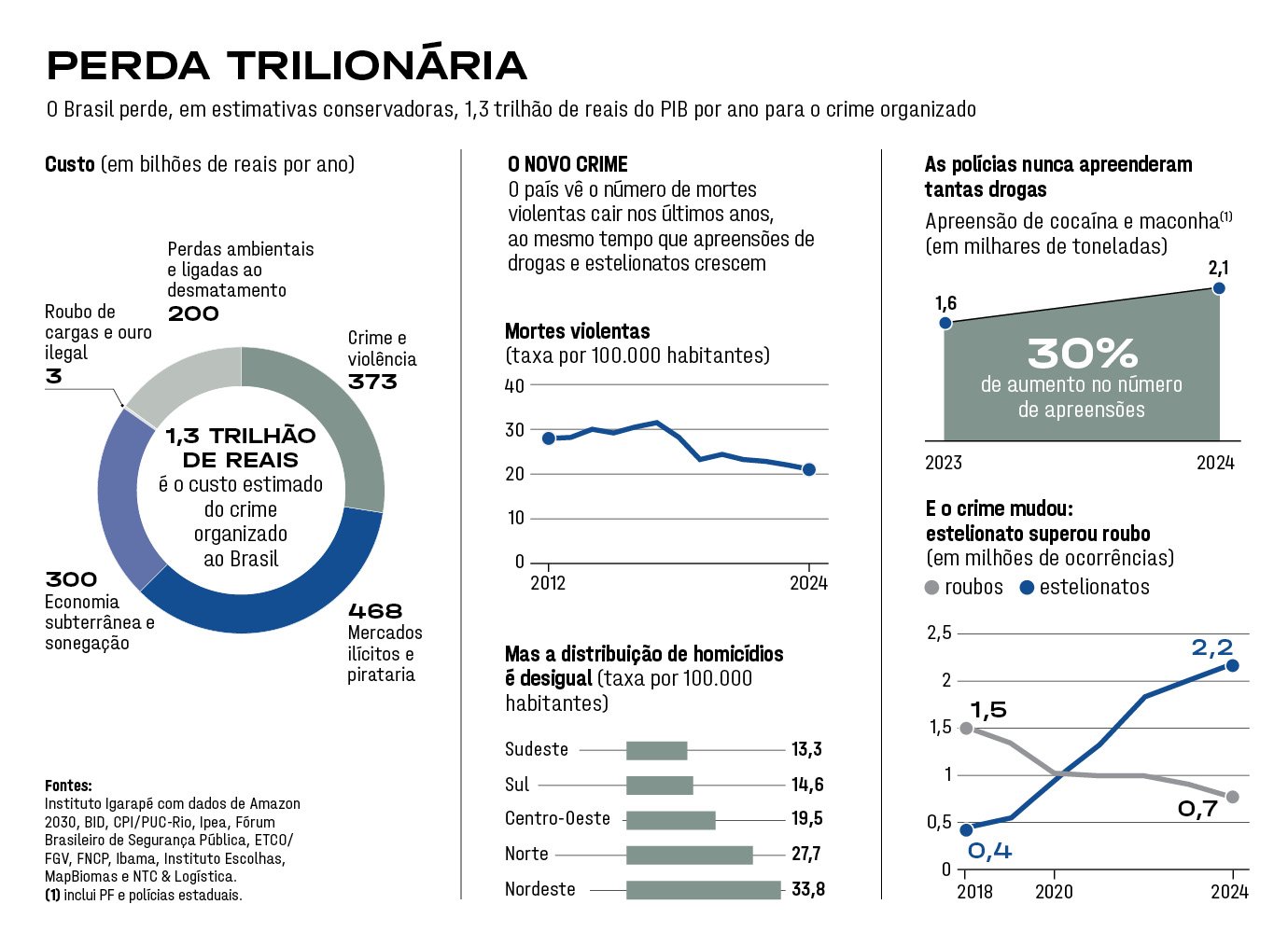

O que pouco se calcula, no entanto, é o tamanho do estrago da criminalidade na economia do país. Levantamento feito para a EXAME por Robert Muggah, chefe de inovação do Instituto Igarapé, think tank que reúne especialistas em segurança e meio ambiente, mostra que esse número pode chegar a 1,3 trilhão de reais anualmente — 14% do PIB. É como se o Brasil desperdiçasse o equivalente às economias de países como Portugal ou República Tcheca todos os anos.

“Esse é o imposto oculto da ilegalidade. Ele não apenas custa vidas, mas reduz a produtividade, desestimula investimentos e pesa mais sobre os pobres”, afirma Muggah. “O ponto central é que o crime no Brasil não é apenas um problema de segurança pública. É um problema macroeconômico.”

Nos últimos anos, as organizações criminosas se espalharam para diversos setores da economia. A estimativa do instituto soma diferentes estudos e separa os efeitos econômicos do crime em cinco grandes grupos (veja quadro abaixo). Somente a violência em si, acompanhada da resposta a ela, custa 373 bilhões de reais ao ano. Nos mercados ilegais, como o de contrabando, fluem outros 468 bilhões de reais para essa conta. Some-se a isso as perdas tributárias com sonegação — outros 300 bilhões de reais de prejuí-zo. Por fim, a economia perde mais 200 bilhões de reais em questões ambientais e de desmatamento, e 3 bilhões de reais por roubos de cargas.

“A mortalidade e o medo impõem um imposto sobre o crescimento econômico raramente capturado nas medições formais”, diz Muggah. Tome-se como exemplo os roubos de carga, concentrados nos corredores logísticos do Rio e de São Paulo. Além do prejuízo em si, encarecem os seguros, desviam rotas e provocam efeito cascata nas cadeias de suprimentos. Naturalmente, poucos empresários se sentem confortáveis de investir em ambientes assim.

“O crime organizado muito forte aumenta os custos para qualquer empresa estabelecer um novo empreendimento e afugenta investidores”, afirma Juliana Trece, coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV). Para a especialista, há também um efeito na produtividade. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) identificou um pior desempenho de alunos que vivem em áreas dominadas por facções criminosas. “Há esse efeito indireto. Quando pensamos na produtividade, na qualificação da mão de obra do Rio de Janeiro, isso também vai ser comprometido”, afirma.

Cláudio Castro: a aprovação do governador aumentou após a operação, e ele anunciou a criação de um consórcio da paz com outros chefes de Executivo da oposição (Fernando Frazão/Agência Brasil)

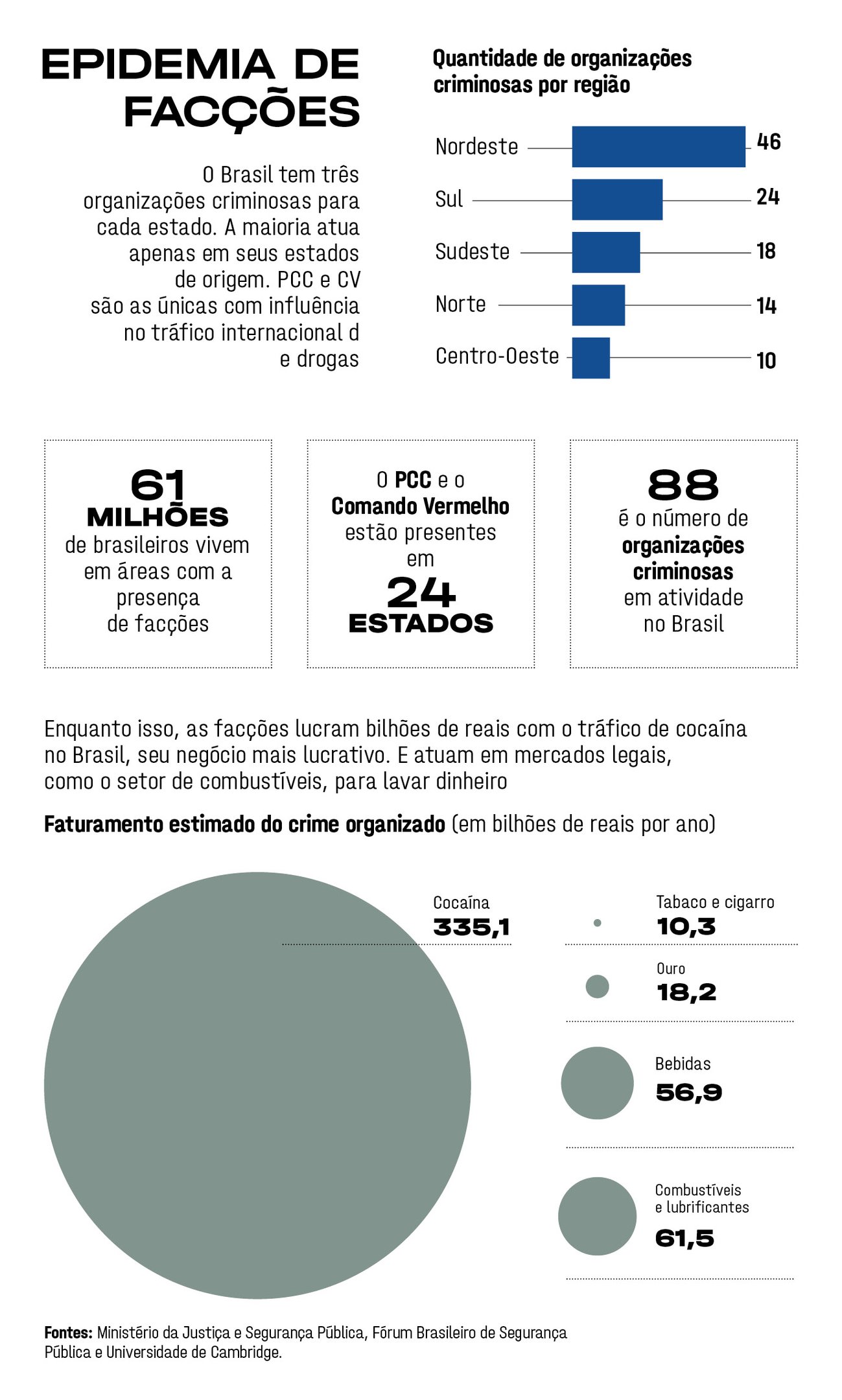

Essa não é uma questão menor. As estimativas divergem, mas um estudo da Universidade de Cambridge sugere que 60 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas por facções criminosas. São 88 delas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. As maiores, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), atuam em praticamente todos os estados e têm forte influência no tráfico internacional de drogas. Não à toa, o tema se tornou ainda mais central na agenda do país: de acordo com uma pesquisa Quaest/Genial, a parcela da população que aponta a violência como principal preocupação subiu de 30% para 38% de setembro para outubro. Outra pesquisa, da Atlas/Intel, mostrou que mais de 80% dos moradores de favelas em todo o país apoiaram a ação no Rio. “A aprovação da população a operações como a do Rio é emblemática e um pedido de socorro. As facções tomaram conta do dia a dia das pessoas”, afirma Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

A polêmica chegou ao Congresso e ao debate eleitoral de 2026. Não é de hoje que falta integração entre os diferentes entes públicos federais, esta-duais e municipais envolvidos no desafio da violência. “Enquanto não tivermos normas objetivas para atuação conjunta, inteligência, para que se estabeleçam critérios básicos, não haverá jogo na segurança pública”, diz Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública. Criou-se uma narrativa dicotômica entre ser duro no combate ao crime e agir com base em inteligência. Trata-se de uma falácia que buscou contrapor a operação carioca à Operação Carbono Oculto, em São Paulo, que desarticulou um esquema ligado ao PCC de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e adulteração de combustível que movimentou 52 bilhões de reais.

No caso do Rio, o processo que fundamentou a operação tem mais de 10.000 páginas, com vasta coleta de informações sobre os criminosos. Ou seja, não houve falta de inteligência operacional ou sobre o território. Ao mesmo tempo, é claro para especialistas que a ação não cessará o domínio no local nem desabastecerá o financiamento do crime na região. “Não podemos resolver tudo com prevenção ou inteligência financeira; é preciso ter atividade policial. Mas essa atividade policial precisa de coordenação adequada”, diz Lima.

Postos de combustíveis: megaoperação Carbono Oculto mirou o Primeiro Comando da Capital e descobriu 52 bilhões de reais em movimentação em mais de mil postos da organização criminosa (Leandro Fonseca /Exame)

Embora esquerda e direita concordem com a necessidade de ações coordenadas, pouco disso se vê. Até o fechamento desta reportagem, por exemplo, a Câmara debatia a quarta versão de um projeto de lei para criar um novo marco de segurança pública. A proposta, enviada pelo governo, foi alterada pelo relator, o deputado e secretário de Segurança Pública de São Paulo licenciado, Guilherme Derrite (PP) — aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O projeto pode ter o mesmo destino da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que dá status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e prevê uma série de mecanismos de cooperação no setor. Enviada pelo Executivo em abril, a PEC não andou no Legislativo.

Na prática, as normas para atuação conjunta já existem, mas não são respeitadas. O próprio relator do texto na Câmara, deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), ameniza o impacto. “O texto visa apenas uma mudança hierárquica do Susp de uma legislação federal para um dispositivo constitucional, ou seja, mais alto”, afirma.

O secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, admite que a PEC não solucionará o crime organizado, mas defende sua importância para “reestruturar e dar mais força para o Susp”. À EXAME, ele afirmou que a pasta criou a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas, que reúne forças de segurança estaduais e federais e já rendeu frutos com operações que desarticularam facções na Bahia e no Piauí. Segundo ele, os índices de criminalidade têm caído, mas cresce a sensação de insegurança. “Brinco que tenho a impressão de que meus amigos e minha família devem achar que não faço nada. Passo a semana em Brasília e não acontece absolutamente nada”, diz. “São seis diretorias trabalhando 24 horas por dia em projetos de segurança.”

Enquanto esse nó trava a discussão, a ausência de solução do problema deixa o país mais pobre. E o crime, mais diversificado — e em mudança. Um exemplo é a inversão dos casos de estelionato e roubo (veja quadro acima). Os registros de roubo caíram pela metade, de 1,5 milhão para 745.000 de 2018 a 2024. Os de estelionato, por sua vez, mais que quintuplicaram no período e chegaram a 2,1 milhões, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

No mesmo período, o roubo de celulares caiu, mas o furto deles cresceu. Para os especialistas, isso mostra a necessidade de estratégias para sufocar a cadeia de receptação, fortalecer a investigação criminal e reforçar o combate à lavagem de dinheiro. Para Lima, do FBSP, o país vive um “paradoxo”: ter uma economia sofisticada e digitalizada e uma parcela relevante do PIB derivar da ilegalidade. “O crime organizado — o PCC e o Comando Vermelho, sobretudo, mas não apenas eles — tem capturado esses mercados lícitos e ilícitos para as suas atividades”, diz Lima.

Desde a Constituição, foram 17 planos nacionais de segurança pública, quase nenhum medido e acompanhado. Os Poderes têm de dar o tom e se unir. À medida que o custo do crime sobe, o país perde mais do que o 1,3 trilhão de reais: desperdiça oportunidades que poderiam resultar em um futuro mais próspero e seguro para todos.

:format(webp))